C'est un phénomène observé tous les trois jours en moyenne. Les sursauts gamma sont considérés comme les explosions les plus puissantes de l'univers. Ces derniers peuvent survenir par exemple lorsqu'une étoile meurt. "Certaines disparaissent sans qu'on s'en aperçoive. Mais quand les plus grandes étoiles (qui font 15 à 50 fois la masse du Soleil) arrivent en fin de vie, un trou noir se forme au cœur de l'astre. L'énergie dissipée lors de l'effondrement tombe à l'intérieur du trou noir en cinq à 15 secondes et un grand flash surgit", vulgarisait il y a quelques mois Jean-Luc Atteia, directeur scientifique de l'instrument Eclairs.

Une mission franco-chinoise avec deux télescopes français

Aussi impressionnant soit-il, ce grand flash est difficilement visible depuis la terre ferme. Raison pour laquelle, la France et la Chine ont décidé de s'associer pour lancer un satellite à 600 km au-dessus de nos têtes pour capter les sursauts gamma. Le nom de code de la mission est Svom.

Sur ce satellite, la France a la responsabilité de deux télescopes.

"Le premier baptisé Éclairs est un instrument grand angle qui va détecter et localiser parmi la voûte céleste les sursauts gamma. L'engin enverra la position du sursaut gamma au satellite qui se repositionnera pour l'observer à l'aide d'un deuxième télescope (MXT) qui est un instrument doté d'un champ plus réduit qui apportera une localisation plus fine du phénomène",décrit François Gonzalez, le chef de projet Svom au Cnes.

Avant d'ajouter : "Le télescope MXT peut aussi observer les rayons X. Au-delà de l'émission d'un grand flash, les sursauts gamma produisent des effets sur différentes longueurs d'ondes, d'où l'apport avec ce satellite de pouvoir surveiller aussi bien les rayons gamma que les rayons X."

L'équipe du Cnes qui a piloté les deux télescopes français (Crédits : Rémi Benoit).

Une fois que le satellite aura parfaitement localisé le sursaut gamma, il enverra l'information aux grands télescopes du monde entier. Le phénomène pourra donc également être contemplé depuis le sol.

Mieux connaître les premiers temps de l'univers

L'étude des sursauts gamma pourrait faire avancer la connaissance des premiers temps de l'univers.

"Le Big bang a eu lieu il y a 13,6 milliards d'années. Et le premier sursaut gamma a eu lieu 600 millions d'années plus tard. Avec ce télescope, nous pouvons remonter dans le temps et observer des étoiles entre 5 et 13 milliards d'années en arrière", pointe Jean-Luc Atteia.

L'instrument toulousain servira aussi à capter des trous noirs très lointains ou des étoiles à neutrons. La mission va également aider à mieux connaître les ondes gravitationnelles, ces secousses de l'espace-temps, dont l'existence qui avait été prédite par Albert Einstein, n'a été confirmée qu'en 2016.

Une optique inspirée des yeux de homard

Le télescope MXT apportera une localisation plus fine des sursauts gamma (Crédits : Rémi Benoit).

Au-delà des avancées scientifiques espérées, les deux instruments constituent de véritables bijoux de technologie.

"Le télescope MXT est le premier d'une nouvelle génération d'instruments pour les rayons X, indique Karine Mercier, responsable instrument MXT. La principale innovation réside dans l'optique de l'instrument. Jusqu'ici, nous envoyions dans l'espace des optiques beaucoup plus lourdes qui pouvaient peser 40 kg contre seulement 2 kg pour MXT.

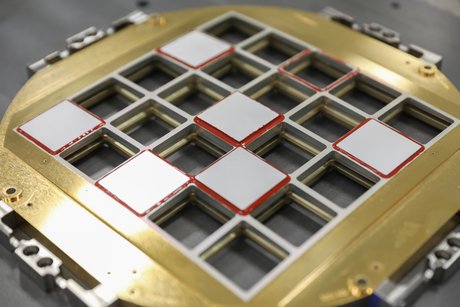

L'autre particularité est que cette optique est inspirée du fonctionnement des homards. Chez ces derniers, la lumière est dirigée par une quantité de petits canaux qui tapissent leurs yeux, ce qui leur permet d'avoir un champ de vision grand angle. L'optique du télescope est dotée de 60.000 canaux dispatchés dans 25 carrés de 4 cm de côté."

L'optique du télescope est dotée de 60.000 canaux dispatchés dans 25 carrés de 4 cm de côté (Crédits : Rémi Benoit).

Une technologie de pointe pour laquelle le Cnes et l'Irap ont pu s'appuyer sur le savoir-faire de sociétés toulousaines. "La partie mécanique du télescope Éclairs a été réalisée par Mécano ID, les calculateur par Erems, les harnais électriques par Hemeria", énumère Philippe Guillemot, responsable de l'instrument Éclairs au Cnes.

Une fois l'assemblage et les essais en environnement terminés, le Cnes livrera les deux télescopes courant décembre à la Chine qui enverra le satellite dans l'espace fin 2022.

Aéroport Toulouse-Blagnac : les vols en coeur de nuit perdurent malgré de nouvelles règles plus strictes

Aéroport Toulouse-Blagnac : les vols en coeur de nuit perdurent malgré de nouvelles règles plus strictes

Sujets les + commentés