LA TRIBUNE - En quoi le James Webb Space Telescope bat tous les records et comment va-t-il aider les scientifiques à réaliser de grands progrès d'observation ?

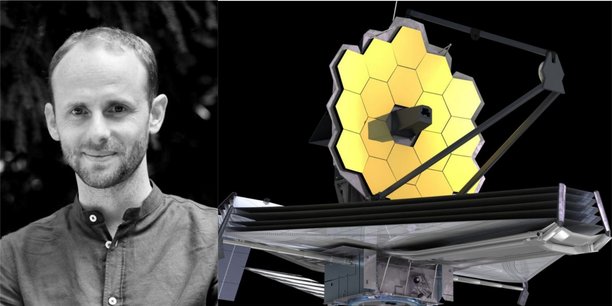

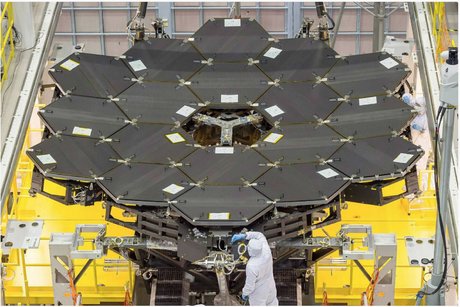

OLIVIER BERNE - C'est tout simplement le plus grand télescope jamais envoyé dans l'espace. Il fait 6,5 mètres de diamètre quand le télescope précédent Hubble dépassait à peine les deux mètres. Et puis, il y a aussi tous les verrous technologiques levés en misant sur un télescope pliable et qui va se déplier une fois dans l'espace (son miroir principal est composé de 18 structures hexagonales, ndlr). Cette technologie n'a jamais été utilisée jusqu'à présent dans le spatial. Les écrans solaires qui se déploient, c'est également complètement inédit. Au-delà du défi technologique, les performances scientifiques vont être grandement améliorées. Le James Webb Space Telescope fait gagner des facteurs 10 à 100 en termes de sensibilité ou de finesse des détails observables.

Le miroir principal du télescope James Webb est composé de 18 structures hexagonales pliées pour le décollage et qui vont se déplier une fois en orbite (Crédits : Nasa).

Vous avez parlé du défi technologique que représente le James Webb Space avec aussi le risque que le télescope ne fonctionne pas une fois déplié...

Pour faire de grandes découvertes, il faut prendre des risques. Et cette mission prend des risques, c'est clair. Quand j'ai commencé ma carrière dans le spatial, on me disait que dans une mission spatiale, il fallait le moins de mécanismes possible pour que tout soit immobile. Tout ce qui bouge est un problème pour une mission spatiale parce que cela risque de se bloquer. D'autant plus qu'il ne sera pas possible de venir réparer le télescope spatial James Webb comme cela avait été le cas pour Hubble car l'instrument sera placé sur une orbite autour du Soleil et derrière la Lune. Ces centaines de mécanismes créent autant de risques de blocage. Durant la phase de déploiement, qui va durer environ deux semaines, nous allons vraiment frissonner en suivant les différentes étapes du dépliage du télescope. Cela va être un moment intense. Mais même si c'est la première fois qu'un instrument pareil est créé, cette mission fait appel aux meilleures équipes scientifiques au monde en Europe et aux États-Unis.

Comment vous êtes-vous retrouvé à coordonner l'un des premiers programmes d'observation à partir du James Webb Space Telescope ?

Cette mission a coûté très cher (pas loin de 10 milliards d'euros, ndlr). La Nasa et les autres grandes agences spatiales mondiales ont donc cherché à maximiser le retour scientifique. D'où l'idée de distribuer 500 heures d'observation à une dizaine de programmes scientifiques à travers le monde chargés de publier très vite et de manière publique des données sur l'observation de Jupiter, des galaxies très lointaines, des trous noirs, des exoplanètes, etc. Parmi les centaines d'équipes de chercheurs qui ont candidaté, 13 programmes de recherche ont été sélectionnés à travers le monde dont un seul en France que je coordonne avec Emilie Habart membre de l'institut d'astrophysique spatiale à Paris et Els Peeters de l'University of Western (Canada). C'est une très grande chance de pouvoir être les premiers à utiliser ce télescope.

Sur quoi vont porter vos recherches durant ce programme ?

Notre programme porte sur l'observation d'Orion, qui est une pouponnière d'étoiles, autrement dit l'endroit où se forment des étoiles et des planètes. C'est un environnement qui ressemble beaucoup au berceau de notre système solaire. Observer cette pouponnière d'étoiles sur Orion permet de remonter dans le temps et d'essayer de comprendre quelle était la nature, la composition de la matière au moment de la formation du système solaire, d'essayer de comprendre nos origines et aussi de contribuer à la compréhension des premières étapes qui mènent à l'apparition de la vie. Nous ne savons pas grand chose de cette période, seulement que les étoiles forment des éléments d'atomes dont nous sommes constitués. Mais nous ne comprenons pas encore bien toutes les étapes qui ont conduit cette matière inerte à se transformer en vie. Cette étape est-elle survenue sur Terre ou depuis l'espace ? C'est à ce genre de questions que nous allons essayer de répondre.

Ce programme va mobiliser une centaine d'institutions issues de 19 pays et regroupant environ 150 personnes. Sur ce projet, nous allons pouvoir travailler avec un autre laboratoire local, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse (Irit), avec qui nous avons développé justement des algorithmes d'analyse des données très pointus pour essayer d'améliorer la qualité des données observées. Grâce à cette collaboration, nous sommes leaders au niveau mondial sur l'amélioration de la qualité des observations et leur simulation.

Aéroport Toulouse-Blagnac : les vols en coeur de nuit perdurent malgré de nouvelles règles plus strictes

Aéroport Toulouse-Blagnac : les vols en coeur de nuit perdurent malgré de nouvelles règles plus strictes

Sujets les + commentés